設置校News

國學院大學

人間開発学部:「Weekly通信」2022.7.13

| 人間開発学部の旬のニュースを伝える Weekly通信は毎週水曜日更新です バックナンバーはこちら |

7/2 うたとオペレッタ

7/2(土)音楽室と保育室を使って、子ども支援学科展開科目「うたとオペレッタ」(中野圭祐先生担当)の授業が行われました。この授業では「子どもと共に作るオペレッタ」を想定し、学生がチームに分かれてオペレッタの制作をします。 まずは市販されている劇やオペレッタの台本や楽譜を参考にしながら、自分たちのオリジナルの作品を考えます。自分たちが子どもだったらどんなオペレッタができるか、また、どの子どもも主体的に参加できるためにはどんな構成が良いかなどを考えました。 一人一人の子どもの個性が発揮できるよう台本をアレンジします。子どもが歌ったり演奏したりしやすいように楽譜や使用する楽器のアレンジもしました。

一人一人の子どもの個性が発揮できるよう台本をアレンジします。子どもが歌ったり演奏したりしやすいように楽譜や使用する楽器のアレンジもしました。

大道具や小道具、衣装なども、実際に子どもが自分で作ることが可能かどうか、また、保育者としてどのような配慮が必要か考えながら制作をしていきます。

大道具や小道具、衣装なども、実際に子どもが自分で作ることが可能かどうか、また、保育者としてどのような配慮が必要か考えながら制作をしていきます。

大学生の知識と技能で大学生にしかできない作品を制作するのではなく、子どもが取り組むことを想定し、テーマや構成、素材、道具などを吟味しながら制作をすることで、実際に保育者として子どもと共に表現活動に取り組む際の援助や環境について学んでいきます。

大学生の知識と技能で大学生にしかできない作品を制作するのではなく、子どもが取り組むことを想定し、テーマや構成、素材、道具などを吟味しながら制作をすることで、実際に保育者として子どもと共に表現活動に取り組む際の援助や環境について学んでいきます。7/6 [初]導入基礎演習

7/6(水)2限、初等教育学科必修科目「導入基礎演習」で、近藤ルームは理科実験室を使った実験を行っていました。6月の授業で授業担当者4名を決め、中心となって2つの実験授業を計画。教師役1名、生徒役2名の4グループに分かれて実施しました。前週に実験器具の確認を行い、前日には予備実験も行いました。授業担当者は、小学校の理科室や実験器具の利用方法を想定した授業づくりをしました。 1つ目の実験は、氷に食塩をかけると溶解熱をうばって氷の温度が下がり、溶けるときに周囲から融解熱を奪うという性質を利用した、アイスクリーム作りです。小学生にも手軽にできるこの実験は、ひたすら振ることがポイントです。

2つ目の実験は、小学校理科の授業では欠かせないガスバーナーの使い方を復習して、グラニュー糖に水を加えて熱してべっこう飴を作りました。こちらは加熱による砂糖の化学変化を利用しています。学生たちは正しい実験器具の使い方を学び、授業後には、安全な実験の指導ができるよう振り返りをしていました。

2つ目の実験は、小学校理科の授業では欠かせないガスバーナーの使い方を復習して、グラニュー糖に水を加えて熱してべっこう飴を作りました。こちらは加熱による砂糖の化学変化を利用しています。学生たちは正しい実験器具の使い方を学び、授業後には、安全な実験の指導ができるよう振り返りをしていました。

7/6 [子]導入基礎演習

7/6(水)子ども支援学科1年生必修科目「導入基礎演習」では「絵本ビブリオバトル」が開催されました。子ども支援学科の学生は1年生の間に100冊の絵本を読み、絵本カードを作成します。その途中段階ですが、それぞれの読んできた絵本の紹介も兼ねてビブリオバトルを行いました。自分の好きな絵本の魅力を相手にプレゼンテーションし、いかに読みたい気持ちを引き出すことができるかというものです。 6〜7人のグループに分かれて、自分の1番のお気に入りの絵本のプレゼンテーションを行いました。どのように話すことで、相手がその本を読みたくなるか、それぞれの工夫が見られました。絵本の紹介の前に絵本のテーマに関する問いかけをする工夫や、絵本の結末までは説明をしないなどの工夫が見られました。

各グループの中で、みんなが一番読みたくなったチャンプ本の紹介も行いました。

各グループの中で、みんなが一番読みたくなったチャンプ本の紹介も行いました。

7/6 ゲスト講師「スポーツメディア論」

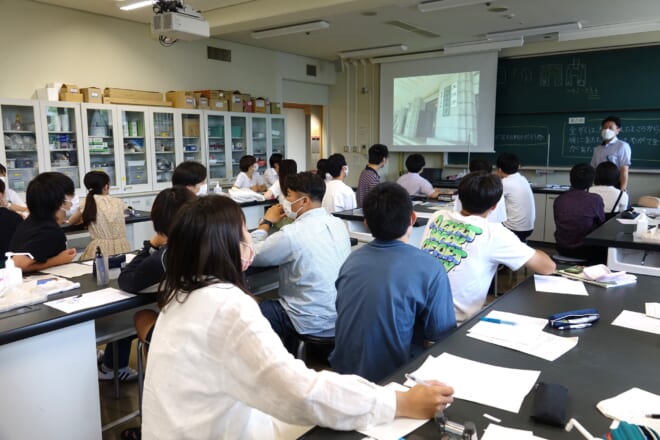

7/6(水)2限1201教室において、健康体育学科町田樹先生担当「スポーツメディア論」の授業では、大正大学表現学部教授の外川智恵先生をゲスト講師としてお迎えしました。外川先生は、テレビやラジオのアナウンサーとして報道の現場でご活躍されたのちに、臨床心理学やジャーナリズム、マーケティングをご専門とされる研究者に転身されました。 今回、外川先生には、高度情報化社会と謳われる現代においては極めて重要となる「メディアリテラシー」について、多角的にご講義いただきました。インターネットが発達した今、「情報爆発」と言われるほど、私たちは日々大量の情報に囲まれています。しかもそうした情報は、真偽も含め、玉石混交です。このような状況の中で、私たちはどのように情報を取得すればよいのでしょうか、あるいはどのように情報を発信すべきなのでしょうか。こうした問いを考えていくためのメディアリテラシーを、ジャーナリストとしての実践的観点と、研究者としての理論的観点の両方をお持ちの外川先生に伝授いただきました。

今回、外川先生には、高度情報化社会と謳われる現代においては極めて重要となる「メディアリテラシー」について、多角的にご講義いただきました。インターネットが発達した今、「情報爆発」と言われるほど、私たちは日々大量の情報に囲まれています。しかもそうした情報は、真偽も含め、玉石混交です。このような状況の中で、私たちはどのように情報を取得すればよいのでしょうか、あるいはどのように情報を発信すべきなのでしょうか。こうした問いを考えていくためのメディアリテラシーを、ジャーナリストとしての実践的観点と、研究者としての理論的観点の両方をお持ちの外川先生に伝授いただきました。

授業ではアクティブラーニング形式の学習も取り入れられ、メディアの使い方や情報の扱い方を、学生一人一人が主体的に考えることのできる大変貴重な授業となりました。

なお、外川先生と町田先生は今年3月に刊行された『大学時報』の記事で対談されています。こちらもどうぞご覧ください。

『大学時報』No.403(2022年3月発行)クローズアップインタビュー

授業ではアクティブラーニング形式の学習も取り入れられ、メディアの使い方や情報の扱い方を、学生一人一人が主体的に考えることのできる大変貴重な授業となりました。

なお、外川先生と町田先生は今年3月に刊行された『大学時報』の記事で対談されています。こちらもどうぞご覧ください。

『大学時報』No.403(2022年3月発行)クローズアップインタビュー 7/7 第1回教育インターンシップ連絡協議会

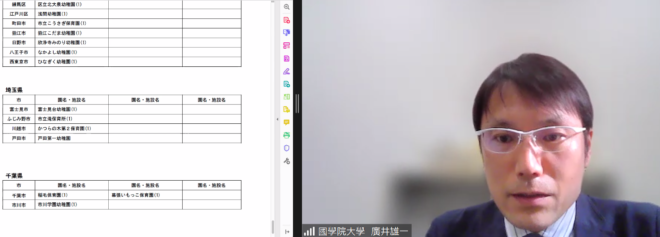

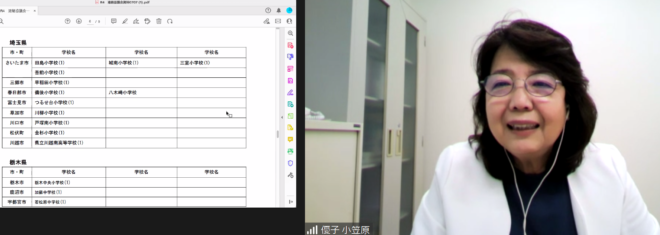

7/7(木)16:00-17:00、人間開発学部教育実践総合センターによる令和4年度教育インターンシップ連絡協議会が、Zoomミーティングによるオンライン会議にて開催されました。 幼保、小学校、中学校の順に実施状況の報告をしました。

幼保、小学校、中学校の順に実施状況の報告をしました。

受入れをして下さっている教育現場の先生方からは、学生の様子や学びについて忌憚のない意見が寄せられました。これからの学生指導に活かしてまいります。大変お忙しい中のご対応、本当にありがとうございます。

受入れをして下さっている教育現場の先生方からは、学生の様子や学びについて忌憚のない意見が寄せられました。これからの学生指導に活かしてまいります。大変お忙しい中のご対応、本当にありがとうございます。

7/7 ゲスト講師「初等科教育法(理科)」

7/7(木)3、4限理科実験室において、寺本貴啓先生担当「初等科教育法(理科)」では、ゲスト講師に有本淳氏(文部科学省初等中等教育局教科調査官、国立教育政策研究所学力調査官)をお迎えし、学生による模擬授業が行われました。 その後、有本氏による講評があり、知識を伝えることや蓄積することと、知識欲に火をつけることの違いや重要性について指摘していました。

その後、有本氏による講評があり、知識を伝えることや蓄積することと、知識欲に火をつけることの違いや重要性について指摘していました。

7/7 和装DAY

7/7(木)七夕のこの日、國學院大學「和装DAY」が開催されました。横浜たまプラーザキャンパス正面のかざぐるまは絶好のフォトスポットです。 令和4年度 國學院大學 和装DAY エントランスでは栄養補給スポーツゼリー「エナジーワン」の配布もあります。

エントランスでは栄養補給スポーツゼリー「エナジーワン」の配布もあります。

昼休みに浴衣姿でそぞろ歩きを楽しむ学生たち。

昼休みに浴衣姿でそぞろ歩きを楽しむ学生たち。 図書館前では七夕抽選会と記念グッズプレゼントを実施。こくぴょんが浴衣姿で写真撮影に大活躍していました。

Weekly通信6/25号 和装DAY 図書館企画

図書館前では七夕抽選会と記念グッズプレゼントを実施。こくぴょんが浴衣姿で写真撮影に大活躍していました。

Weekly通信6/25号 和装DAY 図書館企画

7/7 地域ヘルスプロモーションセンター主催わくわく企画「親子でボッチャ」

7/9(土)10:00、SS1アリーナにおいて地域ヘルスプロモーションセンター主催わくわく企画「親子でボッチャ」が開催されました。パラリンピック種目であるボッチャは、老若男女、体力や障害の有無にかかわらず、どんな人でも一緒に楽しめる競技です。参加された家族は1組でしたが、学生と共にボッチャを体験していただきました。 学生によるボッチャのルール説明が行われた後、さっそくチャレンジしました。最初は親子対決、次に学生と対決をしました。お子さんのナイスショットに、「ナイス!」と拍手が起こるなど、初めての体験でも楽しく試合ができました。 休憩をはさんで、ボッチャと同じくパラリンピック競技であるシッティングバレーにもチャレンジしました。座った状態で行うバレーボールですが、今回の企画では風船をボールに見立てて打ち合いました。最初は、学生と混合チームをくみ、最後は参加者と学生で対決を行いました。

休憩をはさんで、ボッチャと同じくパラリンピック競技であるシッティングバレーにもチャレンジしました。座った状態で行うバレーボールですが、今回の企画では風船をボールに見立てて打ち合いました。最初は、学生と混合チームをくみ、最後は参加者と学生で対決を行いました。

ボッチャもシッティングバレーも、皆さんプレーするうちにコツをつかんで上達していきました。上達すると、より楽しくプレーができ、お子さんだけでなく親御さんも笑顔で参加されている姿が印象的でした。

ボッチャもシッティングバレーも、皆さんプレーするうちにコツをつかんで上達していきました。上達すると、より楽しくプレーができ、お子さんだけでなく親御さんも笑顔で参加されている姿が印象的でした。

【受付中】教育実践総合センター夏季教育講座

7/31(日)13:00より教育実践総合センター第13回夏季教育講座 國學院大學教育実践フォーラム「新しい教育課程の基準とこれからの教育・保育~ 社会に開かれた教育課程 ~」がオンライン開催されます。田村学先生の基調講演に続き、8つの分科会が用意されています。お申し込みは下記リンクよりどうぞ。7/22(金)まで受け付けています。 人間開発学部教育実践総合センター第13回夏季教育講座